No es evidente que la demanda del ciclo de protestas y manifestaciones que llamamos “estallido social” sea la elaboración de una nueva Constitución. La calle no se organizó en torno a un petitorio concreto y definido. Lo que partió como una rebelión contra el aumento de la tarifa del transporte público parece haber derivado en una rabia generalizada contra el costo de la vida y los abusos de una élite política y económica insensible. Más allá de las teorías que aseguran describir las causas y razones del estallido, lo cierto es que a ratos alcanzó una heterogeneidad difícil de auscultar con precisión: jóvenes contra el Sename, viejos contra las AFP, mujeres contra el patriarcado, automovilistas contra las autopistas, mapuches contra los monumentos que representan al Estado, individuos que caminan invisibles contra la frialdad del mundo productivo moderno, y una generación hipersensible a la injusticia y con ganas de hacer historia, entre otras capas. Fue un cóctel de dolores diversos, pero, al parecer, unidos por un sentimiento de impugnación y denuncia contra el poder, la autoridad, las instituciones, las reglas. Esa fue, al menos, la interpretación que hizo el mundo político en las semanas posteriores al estallido del 18 de octubre, y especialmente en los días que transcurrieron entre el turbulento 12 de noviembre y el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución que firmaron los principales actores políticos el 15 de noviembre.

¿Fue la interpretación correcta? Entendiendo que los partidos no protagonizaron el estallido social ni sus reverberaciones, sino más bien fueron ubicados en el banquillo de los acusados, no les era fácil decodificar el ethos común de la protesta con el objetivo de darle una salida política, esto es, institucional y pacífica. Ninguna encuesta describió el mínimo común denominador del descontento. Esa es una tarea política, y es solo natural que el mundo político la haya acometido. Es incluso destacable, en un contexto en el que varios propusieron abdicar de esa función -como lo hizo el senador Guillier, proponiendo adelantar elecciones-, y con la amenaza latente de una regresión autoritaria por parte del gobierno si la negociación política fallaba. En ese marco, bajo esa presión, el mundo político chileno identificó una hebra común: la ruptura del consenso social a partir de la falta de legitimidad de las reglas que distribuyen el poder. Es, por tanto, una ruptura que solo puede componerse recreando esas reglas centrales. Por eso se ofrece un camino constituyente. Algunos de los actores que participaron del diseño de esa salida han cambiado de opinión: sostienen que las demandas ciudadanas reclaman una agenda social robusta que ponga de acuerdo con el gobierno y al legislativo (aunque no dicen cómo), que se haga cargo de sus precariedades en materia de previsión, salud o educación; precariedades que, dicen estos actores desengañados, guardan escasa relación con el texto constitucional, y tienen aun menos que ver con la actitud refundacional que acompaña al proceso.

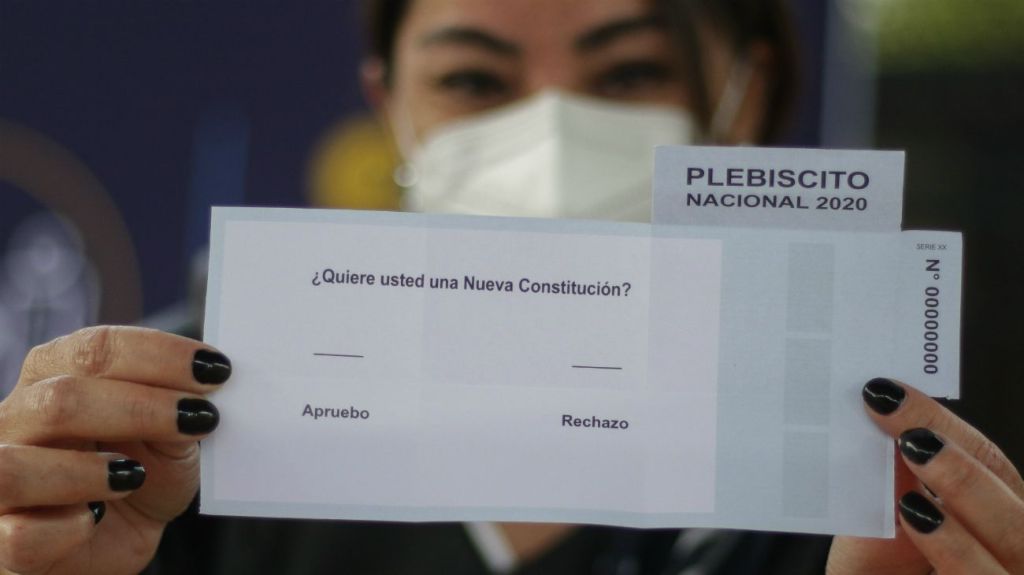

Esta es la discrepancia que comienza a resolverse este domingo. Aunque el proceso constituyente chileno tiene una serie de etapas que impiden fijar toda la atención en el evento eleccionario de entrada a la hora de evaluar la decodificación que hizo el mundo político, sí obtendremos una primera pista. Esta pista se obtiene a partir de dos factores combinados: participación y resultado. Una alta participación (superior al 50%) sugiere que la discusión constituyente captura el interés de la mayoría de la ciudadanía, en la medida que la conecta con cuestiones de su diario vivir. Sobre el 50% de la población habilitada para votar, además, significa más de 7,3 millones de personas sufragando en una elección, la cifra más alta de la historia de Chile (más que el plebiscito de 1988, más que la última segunda vuelta presidencial). Desde que tenemos sistema de inscripción automática y voto voluntario, las presidenciales han oscilado entre un 42% y un 49% de participación electoral. Si la participación del domingo está dentro de ese rango, podría considerarse como normal dentro de un cuadro de relativa desafección. Si es menos de ese rango, la pista indica que el proceso constituyente no fue capaz de motivar políticamente a la gran mayoría del país.

Las cifras de participación no bastan por sí mismas; deben ser leídas en conjunto con el resultado, específicamente, de la distancia entre el Apruebo y el Rechazo. Obviamente, un triunfo del Rechazo con cualquier nivel de participación significaría que los chilenos y chilenas rechazan expresamente la salida constituyente propuesta por la política. Ahí tendríamos otra clase de problema: la completa desorientación. Pero es muy poco probable. El escenario más probable es un triunfo del Apruebo. Pero hay varios triunfos posibles. Me concentraré en dos: uno con holgura (ej. 40 puntos de diferencia o más) y otro más estrecho (ej. 20 puntos de diferencia o menos). Alta participación y triunfo del Apruebo con holgura sugiere que la decodificación constitucional fue adecuada. Alta participación y triunfo estrecho del Apruebo apunta en el mismo sentido, aunque en menor medida, en tanto confirma la existencia de un sector importante de la población, subrepresentado en las encuestas, que desaprueba la entrada al proceso. Si la tesis de Gonzalo Cordero es correcta -que este plebiscito es un juicio a los últimos treinta años de la historia de Chile, basados en las ideas liberal-conservadoras de la derecha-, entonces la distancia entre el Apruebo y el Rechazo es relevante para el oficialismo. Esta teoría sostiene que una derrota aplastante equivale a que las ideas de la derecha parten derrotadas en la constituyente, aunque se obtenga un buen resultado en la elección de convencionales de abril. Pero esta no es la única tesis en la derecha: una parte relevante de su dirigencia sostiene que el Apruebo y el Rechazo no identifican a la izquierda y a la derecha, respectivamente. En esto, tienen un punto: según algunos estudios, el eje clásico izquierda – derecha no se superpone necesariamente al eje Apruebo – Rechazo. Más que representar a la izquierda, el Apruebo parece representar un juicio a las élites tradicionales, incluidas las instituciones que los cobijan, como los partidos políticos. Esta fracción de la derecha piensa que es compatible tener una lectura positiva de los últimos treinta años, y al mismo tiempo reconocer el déficit de legitimidad de la constitución vigente, o bien -como lo ha hecho Joaquín Lavín- articulan la necesidad de un “nuevo traje” a la medida de una nueva realidad social y las crecientes expectativas ciudadanas, que son el paradójico producto de nuestro éxito. Esta no es la llamada tesis Longueira, que pres funda el Apruebo sobre una consideración puramente pragmática: que la derecha se suba al carro ganador para evitar los costos morales de la derrota. Por su parte, los partidos tradicionales de la izquierda, aunque estén en el mismo banquillo de los acusados, también tienen una buena razón para celebrar el triunfo del Apruebo: así como derrotaron democráticamente a Pinochet en 1988, pero no pudieron desterrar sus reglas, esta vez tienen la oportunidad de volver a votar que NO, esta vez para derrotar el porfiado legado del dictador. Tanto para la vieja como para la nueva izquierda, la estrategia de Longueira es un problema: es fundamental que quede claro que pierden los herederos ideológicos de Pinochet. Finalmente, el peor escenario del Apruebo es una baja participación con una estrecha diferencia.

En resumen, el factor participación tiene que ser mirado en conjunto a la distancia del resultado. Si el Apruebo se impone 60% versus 40% con alta participación (ej. 55%), eso equivale a 4,8 millones de votos, mucho más que los 3,8 millones que obtuvo Sebastián Piñera en la segunda vuelta de 2017. En un escenario de baja participación (ej. 40%), un triunfo 80% versus 20% del Apruebo, los números de la victoria serían aproximadamente los mismos: 4,7 millones. ¿Deben interpretarse de la misma forma ambos escenarios? No es claro. Aunque parcial, la crisis sanitaria es ciertamente una posible explicación para una elevada abstención. Para los decodificadores, y en general para todos los que depositan su esperanza en el proceso constituyente como catalizador del conflicto social, la pandemia será una coartada recurrente. Pero, tal como sugerí, un proceso de tantas etapas no puede ser sentenciado por la evaluación de la primera.

Muchos piensan que el plebiscito del domingo es carrera corrida y la elección que vale la pena es la de abril, cuando se elijan las personas que darán forma al nuevo texto constitucional. Este proceso tiene, no olvidemos, una etapa de salida, que se cuida a sí misma de la abstención exigiendo coercitivamente el voto. Tampoco tenemos muchas certezas de qué señales pueden extraerse, desde el punto de vista de la decodificación y la legitimidad del proceso, de una elección obligatoria.

Pero este domingo ya tendremos algunas pistas de si acaso la promesa de un proceso constituyente fue capaz de canalizar la mayor parte de la energía de la protesta, al traducirla en un proceso constructivo en lugar de destructivo, y si acaso la crisis social fue correctamente decodificada por la política como un reclamo central de relegitimación de la arquitectura del poder.

Publicado en La Tercera (Chile)

[…] y prosperidad que han distinguido a Chile de sus vecinos del sur. Todo lo cual ha confluido en un inédito proceso de reforma constitucional, que no responde ni a la imposición de un caudillo o un actor político dominante, o a un proceso […]